新华网北京4月9日电(石海平)4月9日第八届中国国际管道会议(CIPC)举行开幕式。国家管网集团董事长、党组书记张伟在开幕式上致辞时表示,站在新的历史节点眺望未来,科技创新依然是推动管道行业永续发展的核心动力。当前,世界百年未有之大变局加速演进,全球能源格局正经历深刻变革。张伟指出,在这样的大背景下,管道行业惟有加快从“运输工具”向“多能枢纽”跃迁,从“钢铁身躯”向“智慧生命体”进化,方能为人类经济社会发展持续注入澎湃动能。能源是人类赖以生存的重要物质基础,是人类文明得以发展的先决条件。张伟强调,能源安全已超越国界,任何国家都无法独善其身,团结协作、携手同行,是应对未来挑战的必由之路。人类一直在探索更安全、更高效、更具价值的能源运输方式,从秦汉时期的中国使用竹笕输送天然气算起,迄今已有约两千年的历史。发展到今天,管道已成为全球能源运输的核心基础设施,深刻影响和塑造着世界政治经济格局。管道行业如何走得更远?张伟从历史中寻找答案。人类历史上,每一次重大科技的突破,都带来了经济社会发展的量变与质变,特别是进入21世纪以来,全球科技创新进入空前密集活跃期,科技对人类文明的影响范围之大、程度之深前所未有。在张伟看来,管道行业作为经济社会的重要组成部分,也遵循着相同的规律。“回望过去,全球管道人坚持以创新驱动行业变革,为世界能源转型发展作出了重大贡献。”张伟说,站在新的历史节点眺望未来,科技创新依然是推动行业永续发展的核心动力。“只要我们坚定信心、保持韧劲、积极应对,就一定能够在新一轮科技革命和产业变革的浪潮中,谱写好能源管道行业新的篇章。”在大会的技术装备与成果展区域,国家管网集团研发的1422毫米超大口径天然气管道内检测装备、大型天然气管网仿真系统首次亮相,展现了国家管网集团在科技创新上的最新突破。作为全球油气管道行业深化交流合作、展示创新成果、共谋发展未来的国际性学术交流与产业合作平台,中国国际管道会议(CIPC)每两年举办一次,迄今已成功举办七届。张伟表示,作为中国最大的专业化能源基础设施运营商,国家管网集团愿与各国同仁一道打造好这一平台,健全常态化国际交流机制,共筑技术创新联盟、共建绿色发展生态、共拓全球市场蓝海,让能源脉搏跳动得更加强劲、让发展纽带联结得更加紧密,为推动世界能源绿色低碳转型、全球经济社会发展、人类幸福美好生活作出新的更大贡献。据了解,第八届中国国际管道会议(CIPC)设置能源管输战略与发展、管道建设、青年论坛等8个专题论坛。来自33个国家的3500余名会议代表参加会议,187位国内外院士、行业专家、知名学者作主旨及专题报告。

新华社客户端上海4月7日电(记者 王默玲)随着气温回升,国家管网集团储能技术公司为期120余天的冬季保供工作圆满收官。冬供期间,国家管网集团储能技术公司运营管理的文23、金坛、刘庄3座储气库充分发挥季节调峰、战略储备、应急保供和市场调节四大功能,累计采出天然气达18.85亿立方米。采出的天然气量可满足约628万户家庭清洁用能需求,相当于替代标煤226万吨,减少约5万吨二氧化硫、约0.6万吨粉尘和约192万吨二氧化碳酸性气体排放,为优化能源结构、改善自然环境、保障民生温暖过冬作出了重要贡献。据介绍,面对正式接管运营后的首次冬季储气调峰保供任务,国家管网集团储能技术公司成立生产运行、工程物资、HSE监督、综合保障、保供宣传等专项工作小组,提前对设备设施进行排查维护,制定“初期稳采、中期高采、末期尽采”采气策略。在国家危险化学品应急救援(实训)濮阳基地,开展运营元年规模最大、最贴近实战的大型井喷应急演练,检验应急预案的科学性与可行性。其中,位于河南省濮阳市濮阳县文留镇的文23储气库,是我国中东部地区最大的地下储气库,库容最大、工作气量最高、调峰能力最强,承担着国家“十三五”“十四五”重点建设工程的重任,肩负着区域天然气应急调峰和市场保供的重要使命。在本轮采气过程中,文23储气库单日最高开井86口,连续26天单日采气量超过1800万方,采气量累计超12亿方,日最高冲峰能力达3253万方,较上一周期增长141万方,以强大的调峰保供能力为中东部地区能源稳定供应提供了有力保障。位于江苏省常州市金坛区直溪镇的金坛储气库,作为我国首座盐穴储气库,被誉为“中国盐穴储气第一库”,也是国家管网系统内唯一的盐穴储气库,具备独特的“随注随采”功能。本轮保供期间,金坛储气库注采气工况转换4次,连续7天满负荷采气,共计27天日采气量超过1000万方,保供采气量创历史新高。此外,位于江苏省淮安市金湖县的刘庄储气库,是我国长三角地区首座枯竭油气藏型储气库。在本次冬季保供中,刘庄储气库顺利完成扩容工程,实现注气期连续无间断注气,注气量高达9450万立方米,刷新了历年注气量记录。

中国能源新闻网讯(卜乾)随着气温逐渐回升,国家管网集团储能技术公司为期120余天的冬季保供工作圆满收官。冬季保供期间,储能技术公司深入贯彻落实国家管网集团战略部署,勇挑重担,砥砺奋进,充分发挥运营管理的3座在役储气库独特优势,全力保障天然气供应,为经济社会平稳运行和人民温暖过冬提供坚实保障。强化组织领导 夯实保供根基 自组建运营以来,储能技术公司始终将安全生产作为企业发展的生命线,以安全环保风险管控为主线,以HSE一体化平台为抓手,狠抓作业过程管控和应急能力建设,推动安全环保流程数字化落地,纵深推进安全生产治本攻坚三年行动,在开局之年实现安全环保形势总体平稳,荣获集团公司2024年度安全生产先进企业。面对正式接管运营后的首次冬季储气调峰保供任务,公司切实扛起主体责任,严格落实冬季保供各项管控措施,成立生产运行、工程物资、HSE监督、综合保障、保供宣传等专项工作小组,提前对设备设施进行排查维护,制定“初期稳采、中期高采、末期尽采”采气策略。在国家危险化学品应急救援(实训)濮阳基地,开展运营元年规模最大、最贴近实战的大型井喷应急演练,检验应急预案的科学性与可行性,强化各部门联动协作机制,锻炼应急救援队伍实战能力,为完成集团公司下达的冬季保供任务奠定了坚实基础。多库联动发力 保障能源供应 位于河南省濮阳市濮阳县文留镇的文23储气库,是我国中东部地区最大的地下储气库,库容最大、工作气量最高、调峰能力最强,承担着国家“十三五”“十四五”重点建设工程的重任,肩负着区域天然气应急调峰和市场保供的重要使命。文23储气库秉持“上一个保供期结束就是下一个保供期开始”工作理念,仅用3天便顺利完成采气转注气切换工作。在本轮采气过程中,单日最高开井86口,连续26天单日采气量超过1800万方,采气量累计超12亿方,日最高冲峰能力达3253万方,较上一周期增长141万方,以强大的调峰保供能力为中东部地区能源稳定供应提供了有力保障。位于江苏省常州市金坛区直溪镇的金坛储气库,作为我国首座盐穴储气库,被誉为“中国盐穴储气第一库”,也是国家管网系统内唯一的盐穴储气库,具备独特的“随注随采” 功能。本轮保供期间,金坛储气库注采气工况转换4次,连续7天满负荷采气,共计27天日采气量超过1000万方,保供采气量创历史新高。面对17条总长28.58千米、连接40座井场的复杂集输管线巡护环境,金坛储气库引入无人机巡查,每日3条航线各飞行一次,实现辖区天然气管线巡查全覆盖,有效弥补了人工巡护的短板,确保了输气安全。位于江苏省淮安市金湖县的刘庄储气库,是我国长三角地区首座枯竭油气藏型储气库。在本次冬季保供中,刘庄储气库顺利完成扩容工程JH15、JH16井注采完井作业,实现注气期连续无间断注气,注气量高达9450万立方米,刷新了历年注气量记录,刘庄作业区荣获国家管网集团2024年度生产运维先进基层单位称号。保供成效显著 助力绿色发展 冬供期间,国家管网集团储能技术公司运营管理的文 23、金坛、刘庄3座储气库充分发挥季节调峰、战略储备、应急保供和市场调节四大功能,累计采出天然气达18.85亿立方米。采出的天然气量可满足约628万户家庭清洁用能需求,相当于替代标煤226万吨,减少约5万吨二氧化硫、约0.6万吨粉尘和约192万吨二氧化碳酸性气体排放,相当于种植阔叶林8万公顷,为优化能源结构、改善自然环境、保障民生温暖过冬作出了重要贡献,充分彰显了国家管网集团储能技术公司社会责任担当。国家管网集团储能技术公司将坚定不移贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略,持续提升储气能力建设水平,在保障区域能源供应的征程中接续奋斗,以实际行动诠释管网储能铁军的使命与担当,为国家管网能源事业蓬勃发展再立新功。

春风浩荡,大地回暖。随着各地供暖陆续结束,国家管网集团天然气冬季保供工作再次圆满收官。这是又一场“硬仗”。刚刚结束的供暖季,国家管网集团科学制定全国和各重点区域保供方案,协同内外部资源高效紧密配合,多次成功应对冷空气降温过程,确保人民群众温暖过冬。特别是2025年春节期间,成功应对寒潮天气,天然气管网日均输量7.45亿立方米,较上年春节假期日均增输1.62亿立方米、增幅27.8%,供气量再创历史新高,为践行能源安全新战略交出亮眼答卷。管网铁军践行保供承诺2024年11月,国家管网集团召开天然气冬季保供誓师大会,集团公司董事长、党组书记张伟发出号令,万里管道沿线管网铁军庄严承诺:“保供有我,使命必达!请党放心,请人民放心!”,吹响天然气冬季保供冲锋号。集团公司上下构建起“横向到边、纵向到底”的责任网络,将誓师大会的庄严承诺转化为冬季保供中的行动自觉,形成全员参与、上下同欲的强大保供合力。党建与业务深度融合的创新实践在保供一线开花结果。各级党组织在关键站场设立党员责任区、党员先锋队,推动党建与冬季保供深度融合,在冬季保供中充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。在零下15摄氏度的果子沟,西部管道公司霍尔果斯作业区党支部组织党员和员工群众带着馕和水,在雪地里深一脚浅一脚沿着管道巡线,一走就是一整天;在大雪纷飞的西气东输公司邳州作业区党支部,“保供先锋队”的旗帜在寒风中猎猎作响,员工们冒雪检查设备,确保极端天气下设备设施不出现冻堵……基层党组织成为冬季保供的坚强战斗堡垒。深化管网公平开放去冬今春,192家天然气管输托运商参与到保供中,较上一供暖季增加35家,这是国家管网集团深化油气体制改革和管网运行机制改革、推进公平开放的重要成果。咨询服务常态化、申请流程信息化、准入规则透明化,进一步扩大市场准入,提高准入效率,国家管网集团用心用情培育各类市场主体,在稳定传统资源输送的同时,扩充煤制气和煤层气等气源,新增15个国产资源上载点和3个LNG接收站资源上载点,上载量实现有效增长。发挥商务一张网运营优势,持续优化升级交易平台,做强做优管网运营数据库,创新天然气管输容量受理模式,提升营销灵活度,推进市场多元化保供格局加速形成。构建资源保障共同体“保供不是单打独斗,而是集团作战。”国家管网集团深化多方协同机制,高效统筹资源调配,确保冬季保供万无一失。保供期间,在每周召开的部际协调会上,各有关保供骨干单位齐聚管网,这种“保供联席会议”已从各方默契成为一项机制。在部际协调机制指导下,工作人员积极走访地方发展改革委、能源局等主管部门,全面把握资源供需的最新动态;国家气候中心对供暖季气候形势进行深入分析,提供精准天气预报及寒潮预警信息,为提前研判各重点区域天然气市场变化、用气峰值以及资源筹措提供了有力保障。坚持“冬夏一体化"保供未雨绸缪,“冬夏一体化”的保供智慧,再次结出硕果。在上季保供期结束后,国家管网集团立即系统总结经验,全盘谋划新一年保供工作。创新编制14种场景管道应急预案,构建起覆盖全链条的风险防控网。全力推动冲峰能力项目建设,为高月高日供气提供坚实保障。提前1个月实现中俄东线天然气管道全线贯通、满负荷运行,完成中俄东线秦皇岛站增加压缩机组等15个增压项目,顺利投产天津LNG接收站4座储罐及配套设施、漳州LNG接收站及配套外输管道等重点项目,有效提升管网天然气供应能力和应急调峰保障能力。入冬前,新增管网LNG接收站罐容120万立方米(液),与管网相连的18座储气库累计注气162亿立方米,管网日冲峰能力超11亿立方米,较上一供暖季每日增加1.1亿立方米,为全国天然气保供筑牢坚实基础。筑牢安全运行“铜墙铁壁”国家管网集团通过实施设备精益管理和精准维护、强化智能巡检、升级应急响应等组合措施,全面筑牢冬季保供安全防线。充分利用资源方检修窗口期,高效完成管道改线、换管、互联互通等大型作业。创新推行压缩机“机长制”管理模式,推动维保力量下沉前移,入冬前完成400余台压缩机组深度保养,设备可靠性显著提升。大力加强智能运维,运用综合预警模型对压缩机组实施全天候健康诊断,提前预警关键参数异常,加强设备巡检,实现管道本体与关键设备零故障运行。科技赋能让安全生产运行如臂使指。在2025年亚冬会开幕前,国家管网集团利用光纤安全预警、视频智能识别、无人机智能巡检、智能阴保等技术,构建“天空地”一体化智能管道巡护模式,打造“千里眼”“顺风耳”,以科技“慧眼”筑牢管网安全防线。应急抢修体系展现“管网速度”。针对30座枢纽站场制定“一站一策”专项预案,建立全天候监测预警机制。重大节假日及保供高峰期实施值班管理升级,抢修队伍24小时待命,提高应急响应速度。一个保供季结束,新一个保供季即将开启,管网铁军,牢记嘱托,感恩奋进,默默坚守,在保障能源安全的征途上,书写新的答卷,让“管网温度”温暖千家万户。

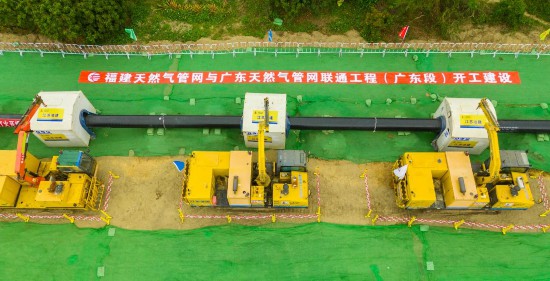

央视网消息:记者3月30日从国家管网集团获悉,我国南方地区天然气管网联通工程——福建与广东天然气管网联通工程正式开工建设,我国天然气“全国一张网”进一步织密。福建天然气管网与广东天然气管网联通工程全长23.46公里,起自福建省漳州市诏安分输站,终至广东省潮州市饶平分输站,设计压力10兆帕,设计年输气能力10.58亿立方米。据工作人员介绍,项目建成后,将打通福建省与广东省天然气管网运营断点,完成海西管网与广东省天然气主干管网互联互通,满足闽南地区LNG液化天然气资源反输粤东地区功能,实现闽南和粤东地区天然气资源双向输送。互联互通全面发挥“全国一张网”作用“十四五”以来,我国油气管网全面进入物理互联互通、服务公平开放的发展新阶段,联通东西、贯通南北的“全国一张网”正在加速形成。随着国家“双碳”目标下能源转型的推进,我国全面提速天然气干线通道、管网互联互通、储气调峰重点项目建设,中俄东线天然气管道全线贯通、满负荷运行,川气东送二线等战略性工程提速建设,广东、浙江、甘肃、福建、海南等省级管网融入“全国一张网”,油气基础设施保供能力硬瓶颈已基本消除,国家能源保障能力显著提升。相关负责人表示,国家管网集团持续加强天然气稳定供应的长效机制,加快实施天然气储运设施互联互通工程,不断构建多元化的天然气供应体系和多层次天然气储备体系。五年来,天然气一次管输能力增幅达到76%,互联互通转供能力增长74%。目前,我国主干油气管网总里程超10万公里,输气能力从2020年2230亿立方米增长到目前的3940亿立方米,增幅达76%。按照规划,到2025年,我国横跨东西、纵贯南北、覆盖全国、联通海外的天然气“全国一张网”将更加完善,建成“五纵五横”的天然气干线管网格局,将进一步提升油气供应保障能力。

3月30日,福建天然气管网与广东天然气管网联通工程正式开工建设。我国能源基础设施工程建设加快提速,天然气“全国一张网”进一步织密。福建天然气管网与广东天然气管网联通工程全长23.46公里,起自福建省漳州市诏安分输站,终至广东省潮州市饶平分输站,设计压力10兆帕,年输气能力10.58亿立方米。项目建设后,将打通福建省与广东省天然气管网运营断点,完成海西管网二期与广东省天然气主干管网互联互通,满足闽南地区LNG资源反输粤东地区功能,实现闽南和粤东地区天然气资源双向输送。工程开工现场联通工程将与西气东输三线东段、漳州液化天然气外输管道等现有管道进行连通,共同构建东南沿海区域骨干管网,推动西气东输系统管道气与沿海LNG接收站进口LNG资源联网,实现天然气资源灵活调配,提升两省天然气资源保障能力和应急调峰能力。漳州液化天然气接收站项目沿线多为浅丘、缓丘、平地交错地形,且具有水稻田、河流、鱼塘等高地下水位地质特点,管沟成型困难,施工难度大。国家管网集团采用焊接速度快、地形适应能力强的钨极氩弧自动焊技术,以及沟上焊接+沉管下沟的敷设方法,降低地下水对焊接质量和工效的影响,保证管道质量安全。建设过程中,国家管网集团加强建设全过程生态保护,通过优化路径,缩窄施工作业带等方式,减少树木砍伐,实现绿色施工。该项目还将采用专业信息化系统开展设计、施工、采购全链条工程管理,通过数字化设计、智能化数据采集处理,建成主动式风险管控模式的智能管道,作为一级调控管道纳入全国天然气管网集中调度,实现天然气资源灵活调配。管道沿线地形复杂“十四五”以来,随着国家“双碳”目标下能源转型的推进,国家管网集团全面提速天然气干线通道、管网互联互通、储气调峰重点项目建设,中俄东线天然气管道全线贯通、满负荷运行,川气东送二线等战略性工程提速建设,广东、浙江、甘肃、福建、海南等省级管网融入“全国一张网”,油气基础设施保供能力硬瓶颈已基本消除,国家能源保障能力显著提升。

2025年3月24日13时30分,春日的阳光洒落在青藏高原的群山之间,国家管网集团甘肃公司青海输气分公司湖东压气站的值班电话突然急促响起。电话那头,青海省共和县公安局倒淌河派出所民警的声音带着焦急:“附近甲乙村后山突发山火,火势迅速蔓延,急需支援!请立即送些灭火器到现场。”协助老百姓灭火(国家管网集团甘肃公司青海输气分公司供图)值班副站长蒲飞航心头一紧,他深知山火对高原生态和村民生活的威胁。作为国家管网集团的一员,他时刻牢记“最讲政治、最有信仰”的责任担当。迅速启动应急响应机制后,他立即组织站内员工行动起来——搬运灭火器、检查车辆状况、规划最优路线,短短10分钟内,救援小组整装待发。山路崎岖,2.3公里的颠簸行程中,大家的心早已飞向火场。抵达现场时,浓烟裹挟着焦糊味扑面而来,火舌在风中肆虐,吞噬着枯草与灌木,山脚下的村庄岌岌可危。派出所民警和村民们正在紧张扑救,但火势仍难以控制。协助老百姓灭火(国家管网集团甘肃公司青海输气分公司供图)“大家听我指挥!”派出所民警高声喊道,随即带领大家冲向火线。他们熟练地操作灭火器,对准火源根部喷射,白色的干粉瞬间覆盖火舌。与此同时,村民们自发组成运输队,将灭火器、铁锹等物资送往灭火现场;民警们则负责开辟隔离带,防止火势扩散。一时间,人声、风声、灭火器的轰鸣声交织在一起,奏响了一曲团结协作的战歌。烈火炙烤下,管网人的身影成了最温暖的色彩。在扑救中有的员工不慎滑倒,膝盖擦伤,却顾不上包扎,仍坚持搬运灭火器;56岁的老党员蒲师傅凭借多年经验,带领村民在火场外围筑起第二道防线。村民扎西东柱抹着汗说:“这些年轻人比我们还能扛!他们来了,我们就有了主心骨!”经过4个多小时的奋战,火势终于被控制住。当最后一缕青烟消散在蓝天白云下,村民们自发围拢过来,用藏语和汉语高呼“谢谢!谢谢管网人!”员工望着被熏黑的双手和疲惫却坚定的同事们,心中涌起一股暖流:“守护能源动脉是我们的使命,但此刻,我们更是甲乙村的兄弟姐妹。”此次救援,不仅展现了国家管网集团“召之即来、来之能战”的管网铁军作风,更彰显了警企民携手共克时艰的深厚情谊。正如湖东压气站在极寒中坚守的管网铁军——稀缺的是氧气,宝贵的是精神。湖东压气站的员工们用行动诠释了“人民至上、生命至上”的庄严承诺——在高原的烈火中,他们不仅是能源的守护者,更是人民群众最信赖的“火焰蓝”!(慕泽伟 包正晟 白兆祥)

随着气温逐渐回升,国家管网集团储能技术公司为期120余天的冬季保供工作圆满收官,为经济社会平稳运行和人民温暖过冬提供了坚实保障。自组建运营以来,储能技术公司始终将安全生产作为企业发展的生命线,以安全环保风险管控为主线,以HSE一体化平台为抓手,狠抓作业过程管控和应急能力建设,推动安全环保流程数字化落地,纵深推进安全生产治本攻坚三年行动,在开局之年实现安全环保形势总体平稳,荣获集团公司2024年度安全生产先进企业。面对正式接管运营后的首次冬季储气调峰保供任务,公司切实扛起主体责任,严格落实冬季保供各项管控措施,成立生产运行、工程物资、HSE监督、综合保障、保供宣传等专项工作小组,提前对设备设施进行排查维护,制定“初期稳采、中期高采、末期尽采”采气策略。在国家危险化学品应急救援(实训)濮阳基地,开展运营元年规模最大、最贴近实战的大型井喷应急演练,检验应急预案的科学性与可行性,强化各部门联动协作机制,锻炼应急救援队伍实战能力,为完成集团公司下达的冬季保供任务奠定了坚实基础。位于河南省濮阳市濮阳县文留镇的文23储气库,是我国中东部地区最大的地下储气库,库容最大、工作气量最高、调峰能力最强。文23储气库仅用3天便顺利完成采气转注气切换工作。在本轮采气过程中,单日最高开井86口,连续26天单日采气量超过1800万方,采气量累计超12亿方,日最高冲峰能力达3253万方,较上一周期增长141万方,以强大的调峰保供能力为中东部地区能源稳定供应提供了有力保障。位于江苏省常州市金坛区直溪镇的金坛储气库,作为我国首座盐穴储气库,被誉为“中国盐穴储气第一库”。本轮保供期间,金坛储气库注采气工况转换4次,连续7天满负荷采气,共计27天日采气量超过1000万方,保供采气量创历史新高。面对17条总长28.58千米、连接40座井场的复杂集输管线巡护环境,金坛储气库引入无人机巡查,每日3条航线各飞行一次,实现辖区天然气管线巡查全覆盖,有效弥补了人工巡护的短板,确保了输气安全。位于江苏省淮安市金湖县的刘庄储气库,是我国长三角地区首座枯竭油气藏型储气库。在本次冬季保供中,刘庄储气库顺利完成扩容工程JH15、JH16井注采完井作业,实现注气期连续无间断注气,注气量高达9450万立方米,刷新了历年注气量记录,刘庄作业区荣获国家管网集团2024年度生产运维先进基层单位称号。(工人日报客户端记者 王冬梅)

三月的风带着春的暖意。这个春天,管网员工以行动为笔,以真诚为墨,在万家灯火间留下爱的印记,让我们循着爱的足迹,重温那些温暖时光。以书声筑梦,托起明天的太阳北京管道公司长期帮助山西省朔州市应县杏寨乡旧堡希望小学8名学生,为孩子们传播课外知识,让孩子们了解校园外世界,帮助孩子们树立成长成才愿望。建设项目管理公司走进四川内江管道施工工地沿线山区校园,介绍管道建设对家乡经济发展的意义,在孩子们心中许下建设美丽中国的愿望;走进河北永清特殊儿童义务教育学校,和孩子们一起把梦想填满色彩、绘成图画,用爱祝福他们“向阳花开、朵朵精彩”。西北公司连续多年组织开展“这个冬天不再寒冷 温暖上学路”公益助学活动,资助困难学生80余人,送出教育物资400余件,积极弘扬和谐互助精神,关爱儿童成长。西南管道公司深入彭州市东城小学、绵阳市西屏小学,给孩子们送温暖、送关爱、送知识、送安全,通过“大手拉小手”,让孩子们暖心更安心,让大山深处的未来不再孤单。西气东输公司“橙衣卫士”志愿服务队再次收到大凉山孩子们的来信。在管网帮助下,孩子们喝上了奶粉、穿上了新衣物、背上了新书包,家里安装了照明灯具和无线网络,用上了手机等移动通信设备,管网与百姓的感情愈加深厚。浙江省天然气管网公司丽水作业区团支部与刘英小学开展以“护学岗”为主题的活动,派出志愿者参与学生上下学护学工作,走进学生当中,开展管道保护宣传和校园植树活动,守护安全校园、绿色校园。以温情叩门,守护岁月微光福建公司志愿者到龙岩作业区南山村孤寡老人和贫困村民家中开展慰问关怀,帮助老人打扫房屋,聆听老人讲述往昔峥嵘岁月,把管网温暖送到老人心坎上。甘肃公司青年志愿者来到天水市社会福利院,带去精心挑选的图书、衣服和营养丰富的食品,与孩子们围坐在一起,耐心倾听孩子们的心声,让孩子们感受到家的温暖。湖南公司管网青年走进管网沿线村庄孤寡老人家中,陪他们下棋、聊天,送去初春暖阳般的陪伴,开展扫除、清洁等力所能及的帮助服务,为他们提供舒适的生活环境。“咱们的输气管道就像甘蔗的根脉,得共同守护......”华南公司员工利用管道巡线、主题活动等契机,一边帮助村里老人收割甘蔗,一边宣传管道保护知识,与百姓共同建立管道保护安全线。以行动扎根,绘就社区春景油气调控中心“青力而为,支援橙行”志愿服务品牌与北京安定门街道志愿服务队建立常态化协作机制,围绕社区公益活动、助老扶困等开展志愿服务。东部原油储运公司连续9年组织开展“七彩”志愿活动,开展10余项便民服务,用温暖的笑容和志愿行动让社区成为温暖“打卡地”。共享运营公司开展“同心共享积微善”志愿服务,通过捐赠衣物、疏导交通、便民理发等活动传递管网温暖,为城市文明建设贡献管网力量。西部管道公司“戈壁青锋志愿服务队”在管网沿线开展“春风送暖”关爱活动,为群众排查燃气安全、用电安全、修理家电等,参加义务劳动保护生态环境,让管网温暖像春风吹过茫茫戈壁,如橙花绽放在无垠荒漠。春风徐徐,拂过四野。每一次伸手的温度都在续写新时代的雷锋故事,每一份善意的流转都在诠释“服务人民需要”的宗旨,管网员工用点滴温暖,让万千星火汇聚成光。

广西百色到云南文山液化天然气管道工程全长346.8公里,是桂气入滇,解决广西、云南气源单一问题的重点工程,也是国家“十四五”重大能源基础设施重点工程。这样的在建项目,国家管网集团建设项目管理公司目前有23个,500余个机组每日有上千个作业点位同步作业,涉及现场作业人员万余人次。在复杂多变的野外作业环境下,如此大规模的作业活动如何实现安全?建设项目管理公司引导全体干部员工和参建队伍强化“防为上、救次之、戒为下”的安全防控意识,严抓施工现场风险管控与隐患消除,对高风险作业未落实现场确认、现场批准、全程监护、视频全覆盖视为隐患进行整改。2023年8月以来,公司启动“青年查隐患‘青’力保安全”活动,激发青年参加安全生产工作的积极性,在实干历练中增长本领。247名青年尤其是近两年入职员工承担起查隐患的攻坚任务,累计查出隐患5498个。刚到现场时,川气东送二线工程铜梁项目分部新入职员工张傲洋面对挖机驾驶舱摆放手机支架、安全逃生直梯扭曲变形、作业人员在挖机大臂下走动等隐患,不敢直接下定论。2024年入职的虎林-长春工程哈尔滨项目分部马青峰也只能发现那些被老师傅们戏称为“入门级”的跑冒滴漏、标识缺失或作业票填写不规范等问题。这些成为新入职员工理解管道施工、进入查隐患角色的“敲门砖”。随着参与检查次数的增加,青年员工逐渐提升了隐患排查能力:检查沟边一米安全线距离、提示现场作业人员明晰管沟开挖回填风险防控的关键要点,提示吊装作业时钢丝绳存在打弯情况……训练有素的青年员工已经能够很快发现并提示这些可能导致事故的隐患并推动整改。“让手中的每一处焊缝都经得起审视,让每一条流程都抵得住推敲”。在这一活动号召和引导下,越来越多的管网青年培养起安全意识,形成踏实、认真、注重细节的安全习惯。自从建立“本部主监视中心+区域分监视中心”的两级监视和值班架构,轮岗新入职员工和经验丰富的业务部门人员就担当起施工安全视频监控的专项工作。有一次值班,新入职员工龚凡和郭文渊分别发现一处管沟开挖存在较大风险和高处作业严重违章。他们发挥视频监控“第一道”安全防线作用,立刻通过视频画面上标记的电话联系现场安全员,要求随即停工整改。类似的隐患排查、整改工作,每天都在监视指挥中心和项目部之间配合完成。通过在本部主监视中心的历练,新入职员工系统学习了提示作业风险需要的技能,先后识别出动土、高处、吊装、临时用电等作业过程中的违章指挥、违规作业,并能够针对现场放坡、堆土等安全要求,吊管机、挖掘机等机具设备使用及摆放等工作进行有效监督。这项活动启动以来,建设项目管理公司党委建立起长效机制,逐步形成“发现隐患、治理隐患、综合评优”的工作模式,评优频次由一年一次调整为一季度一评比,目前涌现11名标兵、26名能手、72名新星。部分标兵已经崭露头角、担负更重要任务,最初的“要我查隐患”正在加速向“我要查隐患”转变。 公司党委持续引导“青年查隐患”活动创新形式,将青年员工参与度、安全生产学习成效、技术攻关贡献等量化为积分,作为“推优入党”和评先评优的核心指标,发挥“青年查隐患”激励作用,激发青年奋进力量。如今,“青年查隐患、‘青’力保安全”活动形成了品牌,成为国家管网集团典型案例,并在集团公司党建考核中评为亮点之一。(通讯员畅惊殊 周力 崔楠翊 工人日报-中工网记者徐新星)